圖片來源:攝圖網

16日下午3點,位于上海市徐匯區康健街道社區衛生服務中心3樓的新樂養老院剛剛住進了一位“新人”。她年近80歲,正臥床休息。同一個房間還住著另外5位老人,相比之下,她是最年輕的一位。她的兩位子女也已經有了白發,看上去50-60歲光景,正要離開,走到門口又轉身叮囑護工:“好好照顧我們家老人。”

“放心吧,老人放到這兒,就是我們自家老人。如果不舒服,有護士和醫生。”護工陳運霞讓他們不要擔心。養老院走廊一端就是護士站,每張床上都有一個呼叫鈴,按一下按鈕就能呼叫護士。“她剛來可能還不習慣,你們多來來,陪陪老人,慢慢就習慣了。”

房間里有兩張空床,其中一位主人腰部不舒服去一樓接受針灸治療,另一位則坐著輪椅正在活動室里曬太陽。新來的老人精神好一點了,在靜靜聽護工和記者說話。

60歲的老人照顧90歲的老人,在上海已經成為普遍現象。

據上海市民政局數據,截至2015年12月31日,全市戶籍人口1442.97萬人。其中,60歲及以上老年人口435.95萬人,占總人口的30.2%。70歲及以上老年人口181.09萬人,占總人口的12.5%。80歲及以上高齡老年人口78.05萬人,占60歲及以上老年人口的17.9%,占總人口的5.4%。100歲及以上老人1751人,其中男性420人,女性1331人。

2015年末,上海市15-59歲勞動年齡人口撫養60歲及以上人口的老年撫養系數為50.2%,比上年增加3.6個百分點;15-64歲勞動年齡人口撫養65歲及以上人口的老年撫養系數為27.8%,比上年增加1.7個百分點。

2015年,上海市人口預期壽命為82.75歲,其中男性80.47歲,女性85.09歲。

數據還顯示,2015年末上海市“純老家庭”老年人數98.66萬人,其中80歲及以上“純老家庭”老年人數28.08萬人;獨居老年人數26.39萬人,其中孤老人數為2.61萬人。

面對如此嚴峻的老齡化,養老成為上海市重要的民生任務。

10年前,上海率先提出以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的“9073”養老服務發展框架,即90%老年人依托社區居家養老,7%老年人在老年化社區養老,3%老年人機構養老。

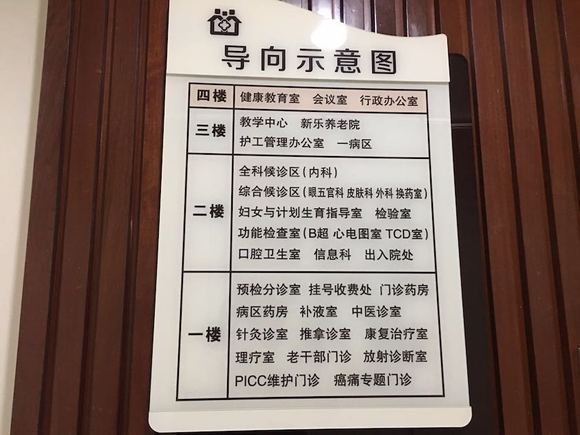

生活照顧僅是養老服務的一部分,醫療服務在養老服務中的需求日漸突出。上海老齡科學研究中心主任殷志剛此前指出,將醫養融合落實到社區養老、機構養老模式中,是一大關鍵。社區衛生服務中心在醫養結合中,扮演了越來越重要的角色。其中,徐匯區康健街道社區衛生服務中心經過十余年“醫、養、護、送”全程健康管理實踐,已總結出一套完整、成熟的醫養融合經驗。

“2003年,上海地段醫院改革,轉型為社區衛生服務中心。當時床位太多,空出來了,而民政方面養老床位不足,因此我們將70張醫療床位轉為養老床位,那時已經形成醫養結合的雛形。”康健街道社區衛生服務中心院長徐東浩介紹。

該社區衛生服務中心轉型后,設中心養老院、老年護理院及舒緩療護病區,其中護理床位123張,養老床位70張,舒緩療護床位17張。中心下設5個社區衛生服務站,共5個家庭醫生團隊,每年負責家庭病床400余張。衛生服務中心還與上海健眾護理公司合作開設健匯護理站,提供上門護理服務。加上康健街道轄區內另外4家公辦民營養老院共計394張床位,基本滿足周邊老年居民的需求。

“老年人主要是慢性病居多。”徐東浩說,康健社區有60歲以上老年人22907人,慢性病患者比例較高,26.8%居民患有高血壓,11.37%患有糖尿病。

設于衛生服務中心三樓的新樂養老院主要接收需要全護理的失能、半失能老人。養老院老人們的日常生活起居由受過專業培訓的護工承擔,醫療需求則由衛生服務中心的醫護負責。“醫生每天來查兩次房,護士一天查房2-3次,護士長一會兒來一趟一會兒來一趟。我們都有證的,考過護工的,沒有證件的話我們護士長不給你做,嚴格一點也好。”護工陳運霞說。“我們夜里要起來好幾遍,護士夜里也要起來兩三次。醫生和護士都很熱情的,連我們有個什么不舒服,就叫我們看一下。”

徐東浩介紹,醫護對養老院實行病區管理,工作內容和醫院病區是相同的。

對于康健街道的4家公辦民營養老院,衛生服務中心與之簽約,由養老院提供一個辦公室,衛生服務中心派出醫護坐診半天,提供基本公共衛生服務和醫療服務。

“基本是免費服務,相當于衛生服務中心在從事公益事業,而且對方也是公辦的養老院。”徐東浩透露。

對于居家養老的老人,康健社區衛生服務中心與社區居民簽約,由5個家庭醫生團隊提供上門醫療服務。目前,與社區衛生服務中心簽約的社區居民共8000余人,其中7000多名60歲以上居民,簽約率超過30%。

簽約居民將擁有一系列“優惠”:簽約居民通過家庭醫生,可以優先預約就診,幫助及時轉診到大醫院、找到合適的醫生,做到按需求、以最便捷的通道實現,還可以享受慢病長處方(從1-2周配藥量擴大到1-2個月)、延伸處方(在社區延續上級醫院的處方)等便利服務。

針對不同年齡階段的老年人,康健衛生中心還提出了“60—80—100為老服務體系”。

對60-69歲的老年居民,開展老年骨密度篩查、運動干預糖尿病等服務,受益人數超過18000人;對80歲以上老人定期提供上門健康關愛服務,進行血壓測量、壓瘡護理等服務;對100歲以上老人配備專職保健醫生,為老人提供至少每月一次的上門健康關愛,減免藥物治療費用,有需要時優先安排住院。

此外,康健社區衛生服務中心還推出了臨終關懷服務。“這是醫養結合的最后一部分。”徐東浩說。

“臨終關懷”又名“舒緩療護”、“安寧療護”,它有別于一般的醫療救護,是一種特殊的照護服務方案,即醫護人員為身患絕癥而臨終的病人(一般存活期約90天),提供包括疼痛控制、心理護療等專業性為主的舒緩治療、看護和精神關懷,以維護病人的尊嚴,提升臨終階段生命品質的努力。

目前,上海市已在18個區設立了76家“臨終關懷”醫院(病區),初步構建了以社區衛生服務中心為重點,與養老機構相結合的“舒緩療護”服務網絡。

康健衛生中心2002年開始探索臨終關懷,2012年6月19日啟用臨終關懷科,設置了病區生活輔助區、服務區、管理區等相對獨立的功能區,配備了病房、護士站、治療室、處置室、談心室(評估室)、家屬陪伴室、關懷室、醫務人員辦公室、配膳室、沐浴室等11個房間,由社區全科醫師、中醫醫師、專職護士、社區護士、公衛醫師、營養師、心理咨詢師、志愿者、社工等組成專業團隊,開展臨終關懷服務。在臨終關懷科,患者的平均年齡為71.85歲,平均住院天數29.73天,日平均費用257.7元。

“我們對病人有個身體健康狀況的評分,50分以下才能進入臨終關懷科。”徐東浩介紹。“患者和家屬自愿選擇,我們把臨終關懷事宜談清楚,再進臨終關懷病房。”

進入病房后,在患者彌留的最后幾天,患者將在單獨的關懷室里與家屬做最后的告別,如果家屬在外地,也可通過電腦視頻見面說話。

但是,人們對臨終關懷這一理念所知甚少,并不太能接受。徐東浩指出,從2002年至今,康健衛生服務中心選擇臨終關懷服務的患者僅300余人。

2015年8月,上海市民政局印發《關于全面推進本市醫養結合發展的若干意見》的通知,提出醫養結合的總體目標之一是:以社區衛生服務中心為載體,積極吸引和利用社會力量參與,承擔起對養老機構、社區托養機構以及居家老人的醫療服務支撐,實現社區內各類老年群體基本醫療服務的全覆蓋。

但是,一些問題仍待解決。

徐東浩指出,目前衛生中心設立的養老院實行門診醫保支付,各個床位的收費標準不清,費用尚無合理梯度,建議政府部門制定相關收費標準。

其次,臨終關懷至今尚未立法,缺乏行業標準和服務指南。他建議由國家立法,將臨終關懷納入國家衛生體系,尤其是將費用納入國家醫保專項收費中。同時,也應明確臨終關懷定義和服務對象,將臨終關懷服務對象擴大到所有慢性疾病,鼓勵慈善捐助。

醫養結合一大難題是人才短缺,護工和家庭護理員缺乏職業前景。他建議建立護工、家庭護理員職業培養成長平臺,提高護工整體質量。

當然,養老床位總量不足也是長久以來存在的問題,尤其是醫養融合床位。“想進我們的養老院要排隊,70張床位全部滿了,老人居住的時間不一定,有的長達10年,短的1-2年。”徐東浩說。他建議利用互聯網思維給予醫養結合養老模式的創新與便利,增加居家養老的老年人數量。