| 廣西新聞網 > 首頁欄目 > 視覺 > 正文 |

從“跟跑”到“領跑”!他用鋁合金鑄就中國航空航天“脊梁” |

2025年11月18日 09:36 來源:廣西云-廣西日報 記者郭燕群 編輯:曾園棋 |

|

在廣西南南鋁加工有限公司,只要有人問起“哪位是陳工”,老師傅總會指向車間深處。 初冬的南寧,晨光未醒,生產線上已燈火通明。身著藍色工裝的大國工匠陳仁桂,正穿梭于熔爐與軋機之間,記錄每一組關鍵數據。 這些數據,是他追逐夢想的腳印:兩年完成700多次試驗,鑄就世界最大規格航空航天用7050鋁合金扁錠;4次打破世界紀錄,推動高端鋁合金材料從“跟跑”到“領跑”跨越;創新高潔凈熔體操作法,讓產品探傷合格率從30%躍升至90%,精準支撐大國重器的迫切需求。 視頻攝制:記者 郭燕群 實習生 崔洪瀚 熔爐煉就“火眼金睛” 陳仁桂的成長軌跡,始于一條“少有人走的路”。 12年前,手握985、211院校文憑的他,放棄進入成熟穩定企業的機會,加入尚在試產階段的南南鋁加工,扎根最艱苦的熔鑄車間。這里常年熱浪襲人,鋁液溫度高達七百多攝氏度,常人稍待片刻便難以忍受,他卻十年如一日地堅守。 “一個高材生,有必要吃這種苦嗎?”面對不解,他有自己的堅持:“ 熔鑄是鋁加工的龍頭工序,直接決定后續所有環節的成敗,能學到書本外的真東西。” 彼時,只有發達國家才掌握高端航空航天鋁合金材料的熔鑄設備和技術。深埋心底的航天強國夢,讓他立志在這一領域闖出天地。

陳仁桂在生產現場操作臺上控制設備。 “大學四年學的知識,能用到工作上的不超過3頁紙。”陳仁桂坦言。航空航天熔鑄對精準度要求極高,毫厘之差鋁錠就會成為廢品。為摸清門道,他白天緊盯熔煉爐翻滾的鋁液,記錄溫度、時間、成分的細微變化;晚上挑燈夜戰,查閱文獻,分析數據、反復推演工藝方案。日復一日的鉆研,讓他練就了“火眼金睛”—— 僅憑肉眼觀察鋁錠表面的顏色,就能精準判斷扁錠內部狀態,將百個工藝參數的控制精度錘煉到極致。 2014年6月,外方突然中斷合作,南南鋁加工尚在設備安裝階段的航空航天鋁合金鑄造線陷入停滯。“核心技術等不來、買不來、求不來,只能靠自己干出來!”陳仁桂與同事組成“熔鑄三劍客”,從零開始,消化、翻譯與校對成百上千張圖紙,逐條解讀與測試程序,晝夜排查系統。 2015年2月,火紅的鋁液順利流入南南鋁加工自主設計的生產線,設備運行平穩,一切參數正常。這一突破,不僅填補了國內空白,更挺起了民族工業的脊梁。 在最初的攻堅“跟跑”階段,試驗記錄本堆起來有半人高,報廢的鑄錠見證著過程的艱辛。當有人動搖時,陳仁桂始終堅定:“失敗是成功的學費,每一次失敗都會讓我們離目標更近一步。” 把“不可能”鑄成世界紀錄 “那7天,我們走完了別人十年未走完的路。” 回憶起攻堅之路,陳仁桂依然心潮起伏。 時間拉回2016年10月,南南鋁加工接到一項“不可能的任務”:在20天內研制出7085大規格鋁合金扁錠。要知道,此前國內同行已攻關十年,均以失敗告終,所有技術專家都認為這不可能。 十月的南寧早晚溫差大,冷卻水水溫變化達到16℃,而7085合金對冷卻水溫度極為敏感,允許波動范圍在5℃內,現狀根本無法生產。 “別人十年都沒啃下的硬骨頭,你們幾個剛畢業沒幾年,憑什么成功?” 質疑聲四起。陳仁桂卻其視為機遇:“做不出來很正常,但如果成功,就能證明我們的能力。”他帶領團隊開啟全天候封閉式研發,針對不同時間段的水溫開發不同的工藝。車間每天三班倒,每個班次只有一次試驗機會。

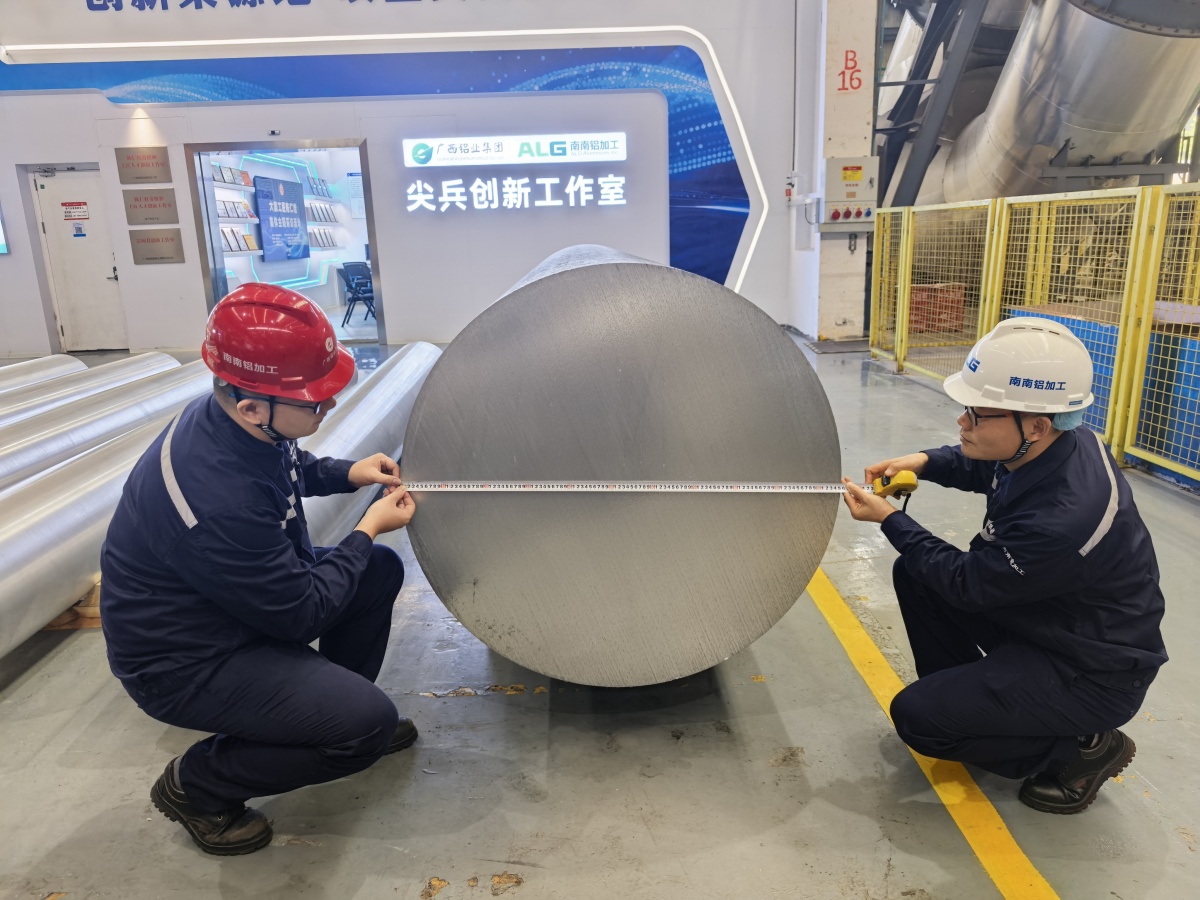

陳仁桂(右一)在生產現場進行技術指導。記者 郭燕群 攝 經過晝夜反復調試、激烈討論,他們終于在第七天迎來了成功。所有煎熬,在這一刻都成為了勛章,所有質疑都化為了敬意。 突破了成分精準控制等技術瓶頸,成功鑄造出性能超越進口水平的高品質鑄錠,實現“并跑”后,陳仁桂的目光投向了“領跑”。 大型、超大型高性能鋁合金扁錠及圓錠的鑄造,一直是世界范圍內的行業難題,極易產生裂紋、偏析、疏松等缺陷,成品率低,嚴重制約著大型整體化航空航天結構件的制造。 面對挑戰,陳仁桂毅然領銜攻關。他帶領團隊駐扎設備旁,日夜監測數據,創造性提出“多級控流、梯度冷卻、數字化精準調控”的新型鑄造工藝。這項革命性技術如同為鋁錠鍛造量身定制精準的“冷卻曲線”,使大型構件鑄造成品率提升數十個百分點,創造全球同規格生產的最優紀錄。 此后兩年,歷經七百多次失敗,陳仁桂又帶領大家成功鑄造出世界最大的7050鋁合金扁錠。消息傳出,曾斷言“不可能”的外國專家專程從國外飛來,面對巨型鑄錠沉默良久,最終由衷嘆服:“在其他事情上我是你們的老師,但在這件事上,你們是我的老師。” 短短十年間,陳仁桂的“領跑”成果不斷涌現:主持開發的2系列超高溫鋁合金鑄錠達國際頂尖水平,牽頭建成行業領先的智能化熔鑄示范生產線,推動鋁加工行業從“制造”向“智造”轉型。他累計完成重大技術革新數十項,申請專利十余項,創造多項世界之最,讓中國制造的鋁合金材料在國際舞臺發出最強音。 “歸零”的勇氣 “別看鋁合金成品很‘溫柔’,航空航天材料在熔鑄過程中是會炸裂的,我們常說,自己是用生命在鑄造。”陳仁桂的話語道出了他對這份事業的敬畏。這份敬畏背后,是沉甸甸的囑托與前行的動力。 2017年4月,習近平總書記考察南南鋁加工時提出“三個排頭兵”殷切期望,并說“你們做好了,我再來”。這份囑托成為他攻克難關的精神動力。今年“五一”前夕,在全國勞模表彰大會上,總書記“要順應新一輪科技革命和產業變革,終身學習、提升素質,成為一支知識型、技能型、創新型的勞動者大軍”的勉勵,更深深烙印在他心中。

獲得大國工匠榮譽的陳仁桂。記者 郭燕群 攝 上海航天同行的故事,也讓陳仁桂有了更深的領悟:在純手工發射火箭的年代,一位特級銑工憑借精湛的技藝成為全廠的技術核心,隨著數控技術全面普及,他未能跟上時代轉型,只能調任倉庫管理員直至退休。這讓他更意識到,即使身為全國勞模和大國工匠,也必須保持空杯心態。 如今,陳仁桂正帶領新團隊向鋁合金制造的下游工序——軋制領域進軍,著手建立一套高精度的工藝參數體系。與深耕多年的熔鑄工序截然不同,軋制更講究“精密運維”,要與高度自動化、精密昂貴的設備打交道。 全新挑戰、從零開始,他卻很樂觀:“我的知識體系,可以從材料制備的源頭擴展至更廣闊的領域。” “總有人問,新時代工匠最需堅守的是什么?”陳仁桂說,“是擇一事終一生的執著專注,干一行專一行的精益求精,偏毫厘不敢安的一絲不茍,千萬錘成一器的卓越追求。” 帶著這份初心與“歸零” 的勇氣,陳仁桂正與團隊在新的賽道上共同成長,繼續書寫大國工匠的奮進篇章。 |

|

掃一掃在手機打開當前頁

|