| 廣西新聞網 > 首頁欄目 > 首頁圖片 > 正文 |

央視《人文名鎮》聚焦廣西黃姚:藏在喀斯特山水中的人間秘境 |

2025年11月13日 08:39 來源:央視一套 編輯:馮芯然 |

|

黃姚古鎮,深藏在廣西賀州昭平縣的喀斯特群山當中。林立的峰巒如一道牢不可破的天然屏障,阻隔了進入黃姚的陸路。明清以前,黃姚只是一座小小村落,瑤族、壯族先民世代棲息于此。明朝末年,躲避戰亂的人們偶然來到此處,發現這里山水幽靜、民風淳樸,才為這座塵封的古鎮開啟了新的篇章。

400年古井見證古人的環保浪漫

黃姚地區處于亞熱帶區域,降雨量豐富,但巖溶地貌使地表水流失嚴重。迅速增多的人口,讓原本不多的水如何分配成了黃姚人必須共同面對的生存課題。 古鎮共有五口古井,其中,仙人古井最大,也最為出名。與尋常圓形井口不同,仙人古井由五個方形井口依次串聯而成,引興寧河活水為源。從仙人古井建成的400年前開始,在黃姚古鎮生活的人,就共同遵守著用水的規則。頭井是最為潔凈的飲用水,所有入井的木桶必須提前洗凈。

二井專洗蔬果,三井洗衣專用,污水順著石槽淌向四井,用以洗手,五井則可用來清洗農具等物品。五個井口的串聯使用方式,最大程度保證了用水的安全衛生。在400年時間里,這樣的生活規則被鎮上的先民口口相授,讓每一位新來到黃姚定居的人,都會在最短的時間內融入小鎮集體當中。 誰能想到 原來清代就有“24小時便利店”

漫步黃姚古鎮,目光所及的民居布局,處處透著為商貿而生的巧思——幾乎所有房屋都遵循“下商上住”的規制:一層臨街的房間通體開辟為商鋪,木門板一卸,貨柜便能直接對接街巷人流。 拾級而上的二層則是居住空間,推窗可俯瞰街市熱鬧,閉門又能隔絕喧囂,讓商戶在守業與生活間找到完美平衡。明清時期,姚江商船載著嶺南茶絲、中原瓷鹽在此集散,八方商人匯聚古鎮,臨街商鋪便成了交易的核心載體。小小的古鎮在方寸之間,撐起了粵湘桂邊界的貿易往來,成為凝固在磚石里的“商貿活化石”。

古鎮街角的咖啡館,藏著一處特別的售賣設計——飲品從墻面的小洞里遞出,靈感正源自古鎮老商鋪的百年智慧。在古鎮的老商鋪,每逢店鋪關門,店家會裝上門板。門板上留有一個小圓孔,這便是最早的“24小時店鋪”,客人遞錢,店家遞貨,隔著門板完成交易。

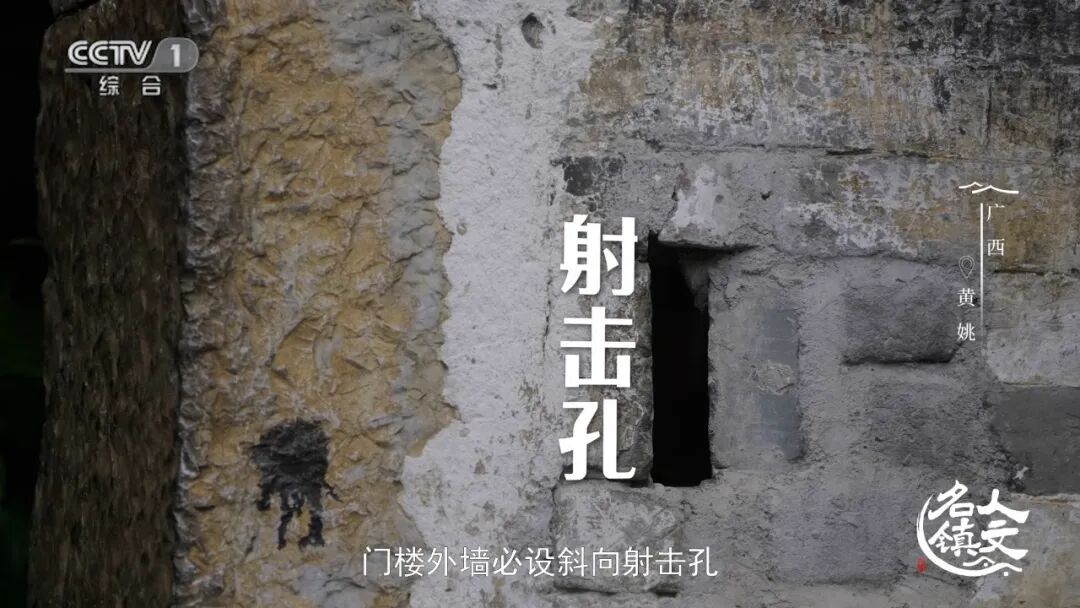

古鎮藏著全套防御系統

商貿帶來的財富像磁石般吸引著八方來客,也引來了土匪的覬覦。為守住祖輩積攢的家業,黃姚人構建起一套“步步為營”的防御體系。在僅1.6平方公里的古鎮,竟有35個門樓。這些門樓外墻必設斜向射擊孔,既能隱蔽射擊,又能覆蓋門前開闊地。二樓瞭望塔的窗欞設計成格柵狀,白天能看清城外的動向,夜里能察覺火把的異動。

最巧妙的是一樓那對“天圓地方”門柱——上端圓形木柱嵌入門楣凹槽,下端方形柱體與地面卡槽嚴絲合縫,關門時,只需轉動圓形木柱,便可牢牢鎖死大門。

黃姚古鎮的街巷全是錯落的“丁”字拐角,街道也鮮有筆直延伸的,兩端常彎出明顯弧度,蜿蜒成“之”字形,之字街在土匪騎馬沖入時起到阻擋和減速效果。在黃姚方言里,這種設計有個專屬名詞,叫做“擋馬”——就是把馬擋在外面。正是密集的門樓守護、三面環水的天然屏障,為黃姚筑起了一方安穩天地。卸下刀槍的古鎮居民,眼光看向姚江以外的世界,開始為子孫謀劃更好的未來。 舉人蹄傳承“重教興文”

相傳明清時期,黃姚學子苦讀備考,村民會集資鹵制豬蹄送于學子,并取“腳踏實地、金榜題名”之意。若有人高中舉人,歸來后設席宴飲,將鹵得油潤醬香的豬蹄作為壓軸大菜答謝村民。由此,宴飲稱為“舉人宴”,鹵豬蹄喚作“舉人蹄”。黃姚古鎮在明清時期,共有11位舉人。

時過境遷,曾經的舉人宴已變為如今的升學宴。現在,每當黃姚有學子金榜題名,各姓氏和村鎮便會舉辦隆重的獎學典禮,作為對學子們的鼓勵,世代書香在黃姚古鎮的巷陌間縈繞。 今天的黃姚古鎮,依舊藏于群山深處。小鎮歷久彌新的天然與純凈、和諧與包容,在千百年時間里,讓人們始終心向往之。 《人文名鎮·廣西黃姚》將于11月13日在CCTV-1央視綜合頻道18:20檔播出,央視頻、央視網同步播出。

|

|

掃一掃在手機打開當前頁

|