| 廣西新聞網(wǎng) > 首頁(yè)欄目 > 視覺(jué) > 正文 |

山水洞天,桂林何須覓詩(shī)意? |

2025年11月12日 22:27 來(lái)源:文旅中國(guó) 編輯:曾園棋 |

|

有道是,“桂林山水甲天下”,雖初聞?dòng)X得口氣不凡,卻是古人由衷之贊嘆,若非漓江之清幽、群峰之奇秀確能征服人心,又怎能使此美譽(yù)流傳千古而不衰? 桂林地處亞熱帶,氣候溫和,年均氣溫約19℃。數(shù)億年前,這原是一片大海,因地殼運(yùn)動(dòng),大海沉積的石灰?guī)r上升為陸地,后經(jīng)風(fēng)化、溶蝕,形成了神姿仙態(tài)的峰林、幽深瑰麗的溶洞和神秘莫測(cè)的地下河。 山明、水秀、洞奇、石美,這座巖溶地貌精華匯聚的古城,擁有的不只是風(fēng)景,更能帶給人心靈的洗禮。

巍巍青山 “桂林”二字,得名于“玉桂成林”,歷史可追溯到公元前214年秦始皇統(tǒng)一嶺南后設(shè)立的“桂林郡”。 這片土地的命名,仿佛從一開(kāi)始就注定與山水結(jié)下不解之緣。 兩千多年的歲月流轉(zhuǎn),王朝更迭,桂林郡早已演變?yōu)榻袢盏氖澜缂?jí)旅游城市,但那些巍然屹立的青山,卻始終是這座城市不朽的魂魄,靜靜訴說(shuō)著自然的造化與歷史的滄桑。

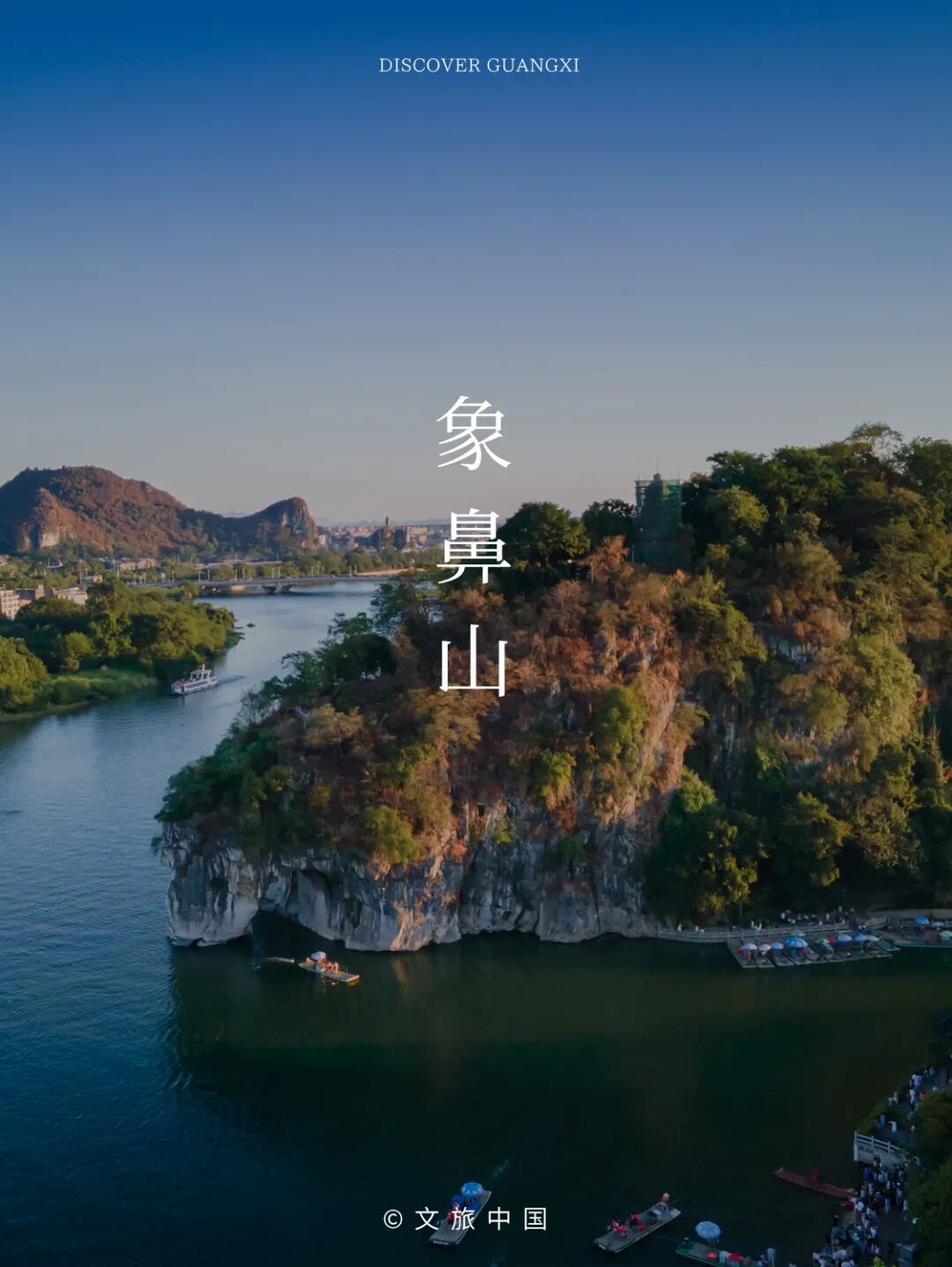

桂林的山,是大地驟然凝固的詩(shī)歌。它們不似別處山脈那般連綿起伏,而是千峰環(huán)立,各具風(fēng)姿,在漓江兩岸與城市之中拔地而起,以奇特的喀斯特地貌勾勒出世界聞名的天際線。 這其中,最引人入勝的莫過(guò)于桂林的城徽——象鼻山。它宛如一頭巨象臨江而立,長(zhǎng)長(zhǎng)的鼻尖探入漓江碧波,仿佛在暢飲甘泉。傳說(shuō)中,它原是幫助百姓耕作的神象,為守護(hù)這片土地而化作青山,永遠(yuǎn)矗立于此。 如今,這片仿佛具有靈魂的山體與倒影之間形成一輪臨水明月,構(gòu)成了“象山水月”的千古奇觀。

若論氣勢(shì),非獨(dú)秀峰莫屬。它平地突起,孤峰傲立,陡峭如削,頗有“南天一柱”的王者氣派。登臨峰頂,桂林城景與萬(wàn)點(diǎn)青山盡收眼底,南宋詩(shī)人王正功正是在此情此景中,吟詠出“桂林山水甲天下”的千古絕唱。

這些山巒不僅是自然的雕塑,更是歷史的載體。從秦時(shí)設(shè)郡,到唐李靖在獨(dú)秀峰南筑城,桂林的山,默默見(jiàn)證了這片土地上萬(wàn)年的智慧之光與時(shí)代的更迭興替。 它們是立體的畫,也是無(wú)聲的詩(shī),與水相依,與城相融,共同譜寫一曲流淌千年、人與自然和諧共生的華美樂(lè)章。 水天一色 桂林的水,是大地流動(dòng)的詩(shī)魂。它不似江河的奔涌,而如一塊無(wú)瑕的翡翠,靜靜地鑲嵌在層巒疊嶂之間,千百年來(lái),以其清澈、碧綠和寧?kù)o,滋養(yǎng)著這片土地的靈魂,也浸潤(rùn)了無(wú)數(shù)文人墨客的筆端。 漓江,是這幅山水畫卷的靈魂所在。她自華南之巔貓兒山發(fā)源,宛若一脈青羅玉帶,悠然穿行于萬(wàn)點(diǎn)奇峰之間,蜿蜒舒展八十三公里,連綴起桂林至陽(yáng)朔的錦繡風(fēng)光。“百里漓江,百里畫廊”,正是其渾然天成的寫照。

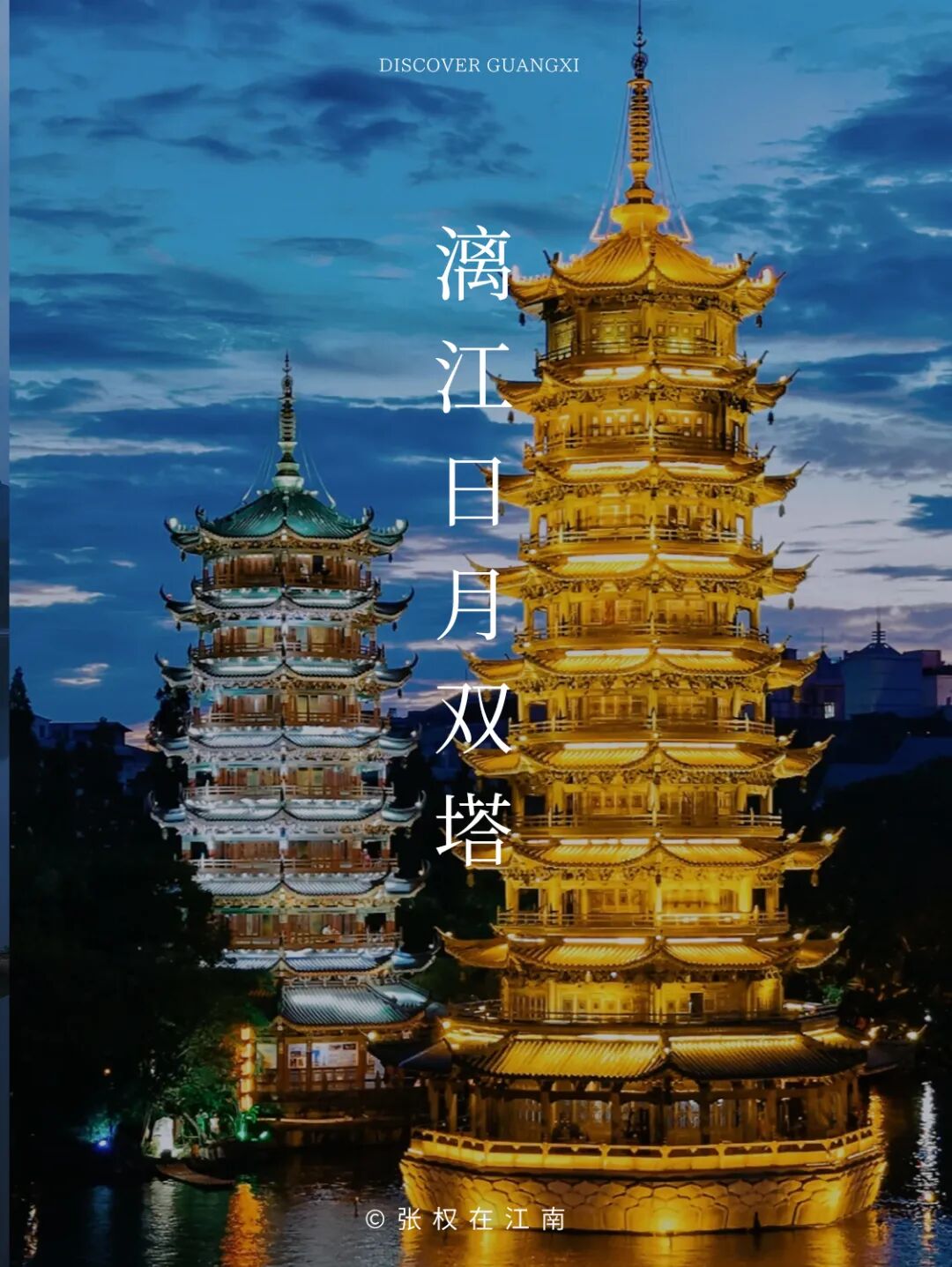

最令人神往的,是“群峰倒影山浮水”的妙境。山影入水,虛實(shí)交融,行舟其上,恍若凌越青山之巔。這一幅動(dòng)靜相生的水墨長(zhǎng)卷,將此間江水的詩(shī)意,勾勒得淋漓盡致。 桂林的水之美,也并非全賴天工。“千峰環(huán)野立,一水抱城流”,歷代先民依循自然,疏浚河道,開(kāi)挖城壕,人工運(yùn)河與漓江水系的連通,由此構(gòu)建起來(lái)的交通框架,使得這個(gè)邊陲小鎮(zhèn)逐步發(fā)展為嶺南第二大政治中心,也成就了唐宋名城桂林。

如果說(shuō)漓江是桂林山水畫卷中儀態(tài)萬(wàn)方的“大家閨秀”,那么深藏于峰叢之下的蜿蜒地下河,便是一位神秘莫測(cè)的“深閨佳人”。她如一條靈動(dòng)的脈絡(luò),在喀斯特地貌的褶皺深處?kù)o靜流淌了億萬(wàn)年時(shí)光。 暗河水清冽澄澈,潺潺有聲,在永恒靜謐的黑暗中,唯有鐘乳石倒影如萬(wàn)千銀魚,在船工古老的歌謠里追逐著探秘者的燈光。這份魅力,在于其深邃藏住了歲月故事,以靈秀傳遞現(xiàn)世的溫柔。

正是這些奔流不息的地下暗河,以水的柔韌,雕琢出了一座座堪稱自然藝術(shù)圣殿的溶洞奇觀。 洞幽石奇 桂林有“無(wú)山不洞,無(wú)洞不奇”之說(shuō)。水是這里唯一的雕刻家,以無(wú)與倫比的柔情,在這片廣袤的石灰?guī)r地層中,描繪出了這座令人驚嘆的地下宮殿群。 當(dāng)雨水融入空氣中的二氧化碳,便成為了微酸的神奇溶劑,它們悄然滲入石灰?guī)r的每道縫隙,將堅(jiān)硬的巖石轉(zhuǎn)化為可被攜帶的礦物質(zhì)。 這看似柔弱的涓涓細(xì)流,在黑暗的巖層中溶解、搬運(yùn)、再沉淀,最終開(kāi)拓出宏偉的地下空間——有的寬闊如廣場(chǎng),有的深邃如迷宮,更有地下河穿山而過(guò),蜿蜒十里。

洞中最迷人的景致,莫過(guò)于那些由水滴滴落的碳酸鈣歷經(jīng)百萬(wàn)年沉淀結(jié)晶而形成的鐘乳石、石筍、石幔、石花。 它們形態(tài)各異,巧奪天工,能折射出如銀子般的光芒,或形成如飛瀑傾瀉的壯觀石幔。這些景觀被賦予“定海神針”“獨(dú)柱擎天”等名字,承載著人們的想象與傳說(shuō)。

探訪溶洞,更像是一場(chǎng)精心策劃的穿越時(shí)空的旅程。往來(lái)之人可以如徐霞客般懷揣探險(xiǎn)之心踏足,或乘一葉小舟滑入幽深的地下暗河,在靜謐的黑暗中感受水聲潺潺。 當(dāng)洞頂裂隙偶爾瀉下一束天光,光影中塵埃飛舞,洞穴的魅力,也才可觸摸到一角。

這份無(wú)法言說(shuō)的奇妙探險(xiǎn),讓人在靜謐漂流中,仿佛能觸摸到遠(yuǎn)古的脈搏與大地的心跳。 山為骨,洞為魂,水成一脈。桂林的美,在山水的清麗倒影里,也在溶洞的萬(wàn)年沉淀中。它們共同繪就的,不僅是一幅“甲天下”的自然畫卷,更是一部用時(shí)光書寫的地質(zhì)史詩(shī),讓人在駐足間,領(lǐng)悟到自然造化的永恒與幽深。 |

|

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

|