| 廣西新聞網 > 教育頻道 > 要聞 > 正文 |

中國科學技術史學會2025年學術年會在廣西民大舉行 |

2025年11月10日 10:03 來源:廣西云-廣西日報 記者顧醒航 通訊員 潘之銘 實習生王思 編輯:李香瑩 |

|

11月8日上午,中國科學技術史學會2025年學術年會在廣西民族大學相思湖校區開幕。本次年會由中國科學技術史學會與廣西民族大學聯合主辦,吸引了來自全國105所高校與科研院所的520余位專家學者參會,旨在深化科學技術史研究,促進學術交流與合作,推動學科繁榮與人才培養。 大會現場 。記者 顧醒航 拍攝 實習生 王思 剪輯 開幕式在廣西民族大學相思湖校區大禮堂舉行,中國科學院、發展中國家科學院院士周向宇,廣西科協黨組書記、副主席梁春花,廣西民族大學黨委書記唐平秋,中國人民大學一級教授劉大椿,中國科學技術史學會理事長、北京大學科學技術與醫學史系主任張藜,以及來自全國高等院校、科研院所的專家學者代表,支持單位代表參加大會。

大會現場。 今年是中國科學技術史學會成立45周年,張藜回顧了學會的發展歷程,表示其作為全國性學術組織在推動學科建設、促進學術交流與人才培養方面的重要作用。唐平秋則介紹了廣西民族大學的科技史學科的概況,該學科經過近四十年的發展,作為華南、西南地區唯一的科技史博士點,在南方少數民族科技史、東南亞科技史及銅鼓研究等領域取得系列突破。梁春花則高度評價廣西民族大學科技史學科在服務地方發展、推動科技成果轉化方面的貢獻,并表示廣西科協將繼續發揮橋梁作用,支持學科建設與區域科技合作,共同譜寫科技賦能發展新篇章。

《中國少數民族科技與文明》叢書新書發布儀式現場。 大會儀式環節,舉行了《中國少數民族科技與文明》叢書新書發布儀式。該叢書由廣西民族大學萬輔彬教授領銜,組織全國30余家單位的150余位學者歷時十二年編纂完成,全書共十七卷,系統梳理并呈現了我國少數民族在科學技術與文明發展方面的豐富成果。萬輔彬表示,今后要繼續和來自全國各地的學者一道,繼續開展中國少數民族科技史研究。 隨后,《中國傳統工藝》創新工作室(編輯部)正式揭牌成立。該工作室由廣西科學技術出版社與學會相關機構合作共建,旨在進一步推動我國傳統工藝的學術研究、成果轉化與傳播推廣,為相關領域的學者提供更加專業的出版與交流平臺。

《中國傳統工藝》創新工作室(編輯部)正式揭牌成立。 現場還舉行了第二屆“柯俊科技史獎” 頒獎儀式,該獎項旨在表彰科學技術史研究領域作出突出貢獻的學者。中山大學哲學系朱一文教授憑借在中國數學史方面的教學和研究貢獻獲獎,并上臺接受榮譽。他表示,此次獲獎不僅是個人的榮譽,更是數學史界的共同榮譽。

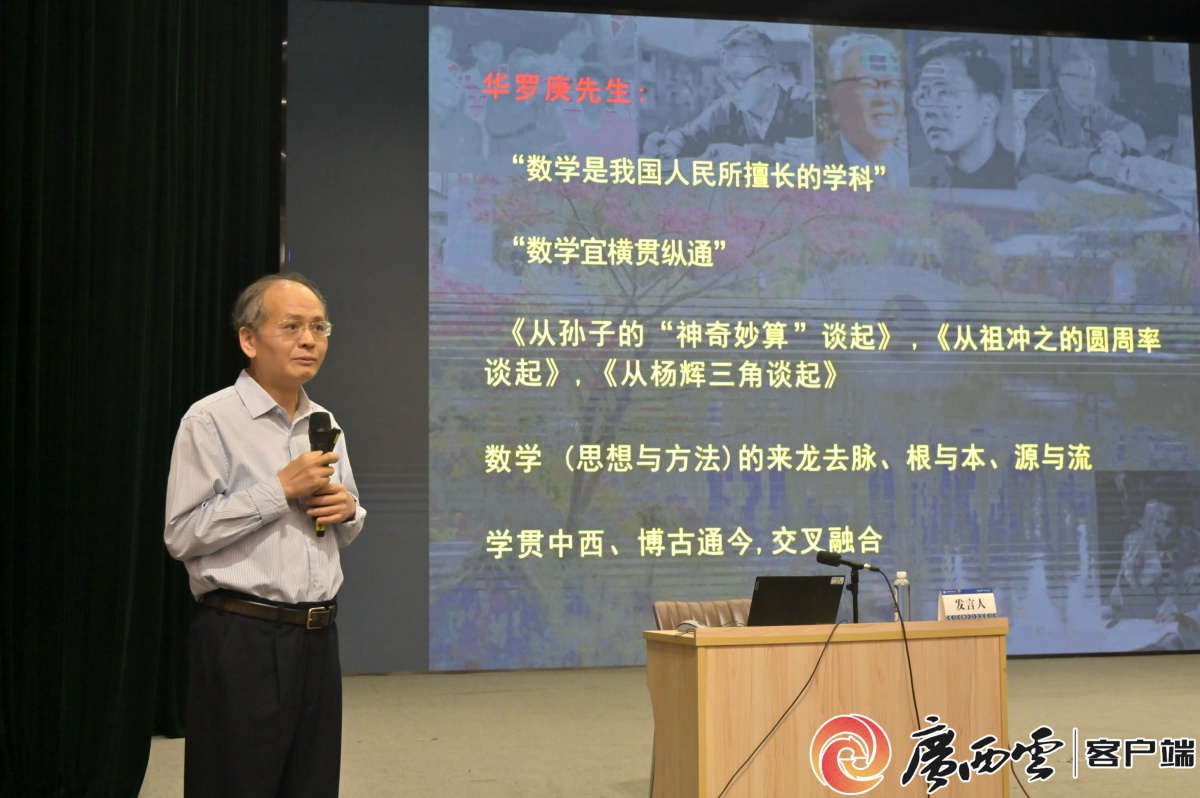

第二屆“柯俊科技史獎” 頒獎儀式現場。 在大會報告環節,周向宇院士在《向先賢們學習數學》中,以古代數學智慧為引,探討數學思想的傳承與發展;劉大椿教授系統梳理《兩波西學東漸與中國近現代科技轉型》,揭示外來知識與本土實踐在科技轉型中的互動脈絡;劉鈍教授以《我認識的楊振寧先生》為題,從個人交往切入,展現楊振寧先生深厚的科學史情懷與人文關懷;高策教授則圍繞《楊振寧與規范場》,深入分析其在理論物理領域的學術貢獻與歷史意義。

周向宇院士在做《向先賢們學習數學》的大會報告。 本次年會還設置了1個主會場和25個分會場,分會場依托學會各專業委員會組織,涵蓋數學史、天文學史、物理學史、技術史、科技考古、醫學史、農學史、傳統工藝等數十個研究方向。江蘇科技大學科學技術史研究所劉海峰介紹,作為交叉學科,科學技術史聚焦科學技術的發展歷程與內在規律,可授予理、工、農、醫四類學位。 據介紹,中國科學技術史學會自1980年成立以來,始終致力于推動科學技術史在中國的研究、普及與發展。學術年會制度于2017年正式建立,已成為國內科技史界規模最大、影響最廣的學術盛會之一。 |

|

掃一掃在手機打開當前頁

|