| 廣西新聞網 > 教育頻道 > 正文 |

三年一屆!古陶瓷科技國際研討綻放萬年陶蘊 |

2025年11月03日 09:31 來源:廣西云-廣西日報 通訊員 陳孟 文/圖 編輯:姜界峰 |

|

10月28日至10月31日,2025年古陶瓷科學技術國際討論會(會議簡稱:ISAC’25)成功舉辦,由中國科學院上海硅酸鹽研究所與景德鎮陶瓷大學聯合主辦,中國科學院為會議支持單位,上海古陶瓷科學技術研究會與景德鎮陶瓷大學考古文博學院共同承辦。

2025年古陶瓷科學技術國際討論會在景德鎮舉辦。 來自中國、英國、德國、西班牙、荷蘭、土耳其、俄羅斯、美國、日本、韓國、新加坡等國家和地區學者為會議提交了近百篇具有國際水平的學術論文摘要。100余位來自多個國家的古陶瓷科技研究中外專家與學者出席會議。 西班牙學者Trinitat Pradell教授、韓國學者方炳善教授、中國考古學會陶瓷考古專業委員會主任秦大樹教授、中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員、上海古陶瓷科學技術研究會理事長李偉東研究員分別做高溫釉、朝鮮白瓷、中國早期白瓷、建窯等領域的主旨演講,英國學者Allen Edward圍繞中國石茆陶器發表大會報告,德國學者Anette Mertens闡述了柏林勃蘭登堡普魯士宮殿收藏的亞洲外銷瓷相關研究。

2025年古陶瓷科學技術國際討論會在景德鎮舉辦。 與會的中外學者圍繞古陶瓷科學技術研究、考古和歷史研究、分析技術、跨學科方法、保護和修復五大主題展開深入研討。此次會議學科交叉性強,涵蓋領域廣,反映了古陶瓷研究的前沿動態,體現了傳統工藝與現代科技的深度融合,是共同探討古陶瓷的科學、歷史、保護與創新的盛會。 陶器,是人類第一項改變物質結構的科學技術發明,陶器的發明,標志著人類從科學技術發現邁入科學技術發明階段,陶器起源是陶瓷考古極其重要的研究課題。桂林旅游學院聚焦“陶器雛形”開展的陶器起源研究,引起國內外眾多學者關注。 陶雛器(廣州)文化研究事務所首席研究員陳向進代表桂林旅游學院“中華萬年文化”研究基金立項課題“甑皮巖陶雛器雙料混煉技術再研究”課題組,在開幕式當天做了題為《陶器起源與甑皮巖“陶雛器”的初步探討》的大會報告。 陶雛器是陶器起源階段的雛形,是陶器從無到有起源中間階段的產物。2001年之前,我國罕見有陶雛器出土。目前,我國僅有桂林甑皮巖遺址出土的第一期陶器獲認定為“陶雛器”,年代距今1.2萬年。 陳向進在大會報告闡述了陶器起源“基于猜想”“基于年代”“基于陶雛”三類研究方向,介紹了我國21處萬年古陶遺址的考古發現,且系統介紹了桂林甑皮巖首期陶在2001年至2025年長達25年時間,認定為“陶雛器”的三個認識歷程。

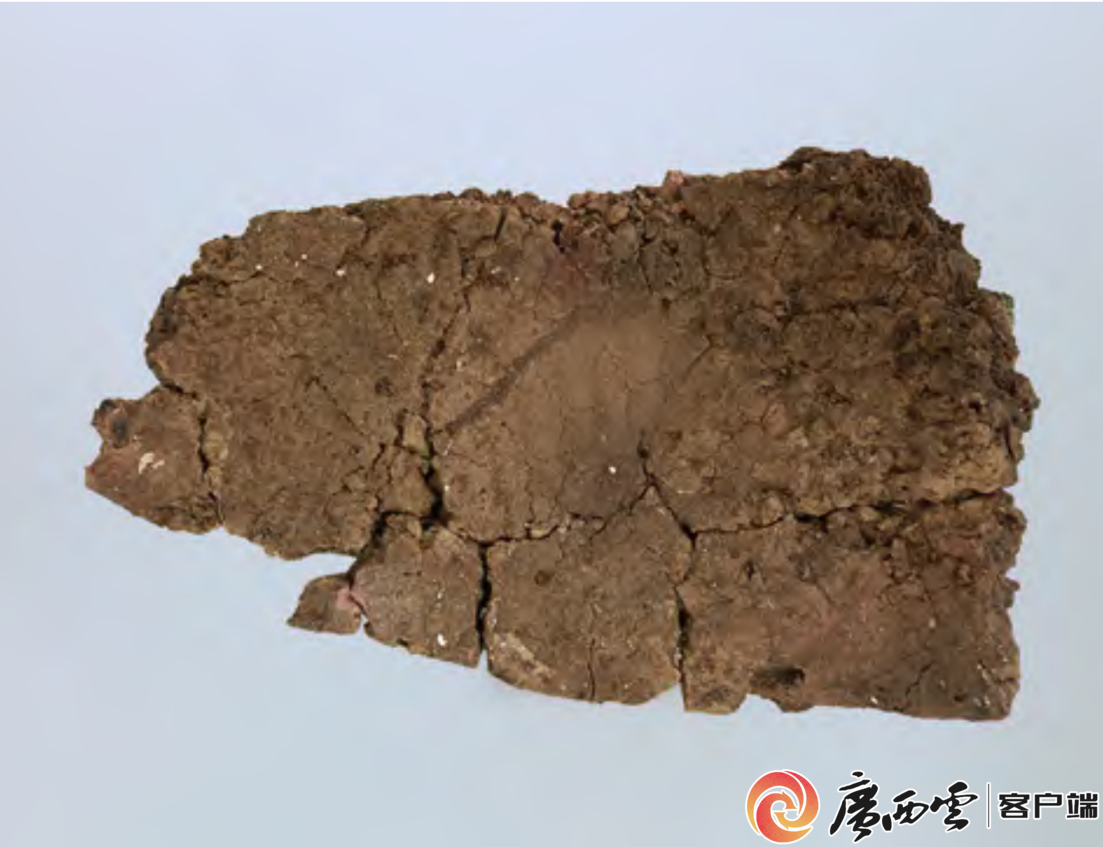

2001年,桂林甑皮巖遺址出土陶雛器殘片,年代距今1.2萬年。 甑皮巖陶雛器的認定具有重要意義,在傳統基于“猜想”“年代”兩類陶器起源的研究方向基礎上,提供了基于“陶雛”的研究新視角,為陶器起源“基于陶雛”的研究方式,提供實物證據;為研究桂林地區陶器起源的核心技術創造了條件,為多學科聯合研究陶器起源創造了條件,也為驗證與完善“恩格斯陶器起源猜想”創造了條件。 同時,陶器起源“基于年代”與“基于陶雛”兩類不同的研究路徑,分別形成的結論,拓展了陶器起源的研究思維與研究范圍。 陳向進介紹,上世紀90年代以來,我國已經發現不少于21處萬年古陶遺址,分布于12個省級行政區,其中廣西地區發現的萬年古陶遺址多達5處。廣西桂林市發現了大巖、廟巖、甑皮巖三處萬年古陶遺址,是我國發現萬年古陶遺址最多的城市。 桂林甑皮巖遺址出土了豐富的史前陶器,出土可分辨器型陶器達484件。甑皮巖出土的陶器,年代從距今12000年至距今7000年。在長達五千年期間,甑皮巖陶器呈現出陶器制作工藝從“初始狀態—逐漸成熟—成熟”清晰的脈絡,形成以“雙料混煉”等六項工藝為核心的“甑皮巖雙料制陶古法”。 經過1.2萬年時間的發展,“甑皮巖雙料制陶古法”經歷了“原始期”“成熟期”“蝶變期”“升華期”四個時期的發展,時至今日仍然是廣西陶器制作的核心工藝,是世界罕見“可朔源至源頭并傳承萬年至今”的非物質文化遺產。

桂林大巖遺址出土“疑似陶雛器”殘片。 具有不少于1300年歷史的廣西欽州坭興陶,目前仍然清晰的保留了“甑皮巖雙料制陶古法”六項核心工藝,是“甑皮巖雙料制陶古法升華期”的典型代表,成為中國四大名陶之一。 桂林旅游學院是文化和旅游部與廣西壯族自治區人民政府共建的高等學校。2020年以來,桂林旅游學院終身二級教授帥立功,聯合諶世龍教授,與陶雛器(廣州)文化研究事務所共同形成甑皮巖陶雛器課題研究組,圍繞桂林甑皮巖遺址陶器開展系統研究,共同形成“中華陶源”文化米藏數碼陶器等系列研究成果。 古陶瓷科學技術國際討論會(ISAC)由中國科學院上海硅酸鹽研究所于1982年發起,創始人為材料科學先驅嚴東生和李家治,其研究傳統可追溯至1928年周仁首次運用科技手段研究古陶瓷,開創了中國古陶瓷科學研究的先河。 會議每三年舉辦一屆,至今已成功舉辦14屆,吸引了來自亞洲、歐洲、美洲等地20余個國家和地區的專家學者的積極參與,目前已成為傳播陶瓷考古、科技考古、材料科學與技術、保護和修復領域前沿研究和促進全球合作的重要平臺。 |

|

掃一掃在手機打開當前頁

|